旧 制 武 蔵 高 校 時 代 収 集武 蔵 博 物 資 料 展 |

武蔵学園記念室では、平成8年3月から9月まで、旧制武蔵高校時代に民族文化部が収集し、

保存している博物資料と昭和15〜16年に撮影した千川上水の写真展を開催したところ、地域

の多くの人達が来室され、好評を得た。ここに資料の一部を解説を付してまとめた。

武蔵学園記念室では、平成8年3月から9月まで、旧制武蔵高校時代に民族文化部が収集し、 保存している博物資料と昭和15〜16年に撮影した千川上水の写真展を開催したところ、地域 の多くの人達が来室され、好評を得た。ここに資料の一部を解説を付してまとめた。

1.Fauna Musashinoensis(武蔵野の動物相 武蔵高校生物学教室所蔵)創立当初から数年に

わたって、学校を中心とする約4キロメートルの円内の動植物相を調査し、学会に報告した。

Fauna Musashinensis NO.1 動植物相(Flora フロラ)同様、創立間もない頃、学校付近の動物相についても調査

が行われ、その結果の一部がまとめられている。 |

2.昆虫標本類

(1)蝶標本、オオムラサキ、アサギマダラ等現在では見られぬものも採集されている。

(2)セミ、バッタ、トンボ類標本

(3)ハチ類標本

3.スズメバチの巣の一部とハチたち

現在も普通に見かける昆虫は他にもいろいろあるだろうが、最も代表的な虫たちのひとつは「スズメバチ」であろう。

巣は1978年10月末、校内の各所に植えられているコブシの一株に作られていたものがによって露わになったも

のである。人の往来が多い所で危険なため除去し、構成員(女王バチ、働きバチ、雄バち、および蛹)と共に保存し

ておいた。なお女王バチは巣の除去の際に脱出して見当たらなかったが、数日後校内で発見されたものである。 |

4.エラフルス ワダイ Elaphurus Wadai、Kishida n.sp.(哺乳類化石の新種)

武蔵高校の和田八重造先生が「千葉県市原郡市東村高田の介穀層(上部武蔵野層)より掘出 したもので、現世の

四不像と同属なれども角体小の角基庇大きく後枝短き等の諸点により現世のものと別種にして且つ遥かに原始的

の種類なること明らかなるを以て新種と認めら れ上記のように命名された。我が国にて哺乳類化石の新種を見い

だすこといたって稀」とされている。 |

5.ムサシタマバチ(仮称) 顕微鏡よる標本観察 (武蔵大学生物学研究室提供)

武蔵大学のクヌギのドングリの中から発見されたタマバチの一種がタマバチ分類の研究者によって新種らしいと

されている。まだ正式な記載と命名は行われていませんが、ムサシタマバチと名付けてくれたらと希望している。 |

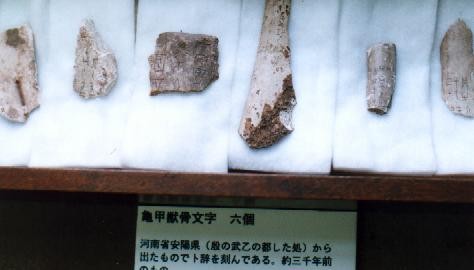

6.亀甲獣骨文字 6点 (武蔵高等学校社会科研究室蔵) 中国河南省安陽県(殷の武乙の都した処)から出たもので卜辞を刻んである。 約三千年前のもの。 |

7.ワヤン・トペンの面(ワヤン面) 5面(武蔵高等学校社会科研究室蔵)

インドの叙事詩「マハーバーラタ」「ラーマヤナ」を素材にした、インドネシアの 仮面舞踏劇に使われる木製の面。

トペンは仮面を意味する。 |

8.仮 面 2面 (パプアニューギニア)(個人蔵)一面は亀甲面。 9.タコ取り漁具(パプアニューギニア)(個人蔵) 左から2番目。現在使われているもの |

10.石貨(ヤップ島) (武蔵高等学校社会科研究室蔵) |

10.板 碑 6点 南北朝〜室町時代(武蔵高等学校民族文化部蔵)

板碑は中世、特に新仏教の流行を背景に鎌倉から室町時代にかけて一般庶民 (中・下級武士や農民)の間で盛んに

建てられた石製の卒塔婆のことで、関東地方のものは秩父から産出される緑泥片岩(秩父青石)で作られたものが

多く、そのため青石塔婆とも呼ばれる。板碑には卒塔婆としての他、供養塔としてや死後の世界における極楽往生

を願って生前に建てられたものもある。この中には1389年銘のものもある。 |

11.ポルトガル船来航禁止令高札(いわゆる第五次鎖国令)寛永16年(1693)(武蔵高校社会科研究室)

慶長一七年(1612)以来キリシタンは禁止されていたが、多量の中国産生糸を日本へもたらすポルトガル船の

来航は禁止されていなかった。キリシタンの日本布教の中心的役割を果たしたイエズス会の布教活動とポルトガル

の国家事業は緊密に結合しており、ポルトガル船の来航が継続している限り、キリシタン宣教師 の潜入はあとを

絶たなかった。そうした状況の中で、寛永14〜15年キリシタン農民一揆(島原天草一揆)が蜂起したことに

より、改めて強烈にキリシタンの脅威を認識した幕府は、ポルトガル貿易の利益を棄てても、キリシタンの完全

排除を徹底すべく、この法令を発したのである。 |

12.参考 武蔵焼 花瓶ほか (花瓶 高さ22センチ、高さ21センチ、湯呑 1、グイ呑 2)

平成8年2月武蔵高校校舎増築工事で地下7メートルの関東ローム層の下の数万年前の粘土を採取し、焼成した

もの。単昧では高温に弱い粘土で、大きなものはほとんど本焼中へたるか、つぶれてしまう。小物(湯呑、グイ呑)

はかなり変形する。そこで耐火度の高い美濃の粘土を2割ほどまぜて、石灰釉や木灰釉をかけ1,230度で焼成した

もの。”桜を観る会”にあわせて地域の人達に、地元の土の焼物として、楽しんでもらうために焼成した。

武蔵焼と名付け参考に展示した。 |

図書資料の部

(1)百万塔陀羅尼 1基 (武蔵高等学校民族文化部蔵)

764年追福修善のために奈良諸大寺に十万づつ納められたたといわれている百万基の木製小形塔。現在は法隆寺に

百余基を保存されている。この中に陀羅尼経が納められていて、これは現存する世界最古の印刷物といわれているが、

陀羅尼経は中に残されていなかった。 |

(2)福州東禅寺版放光般若経断片 北宋版 (個人蔵) |

(3)春秋経傳 24冊 宋版 (図書館蔵)

表紙は後代のもので茶色、外題なく、全体的に裏打ち補修がなされている。大きさは29センチ × 18センチ、

有郭20.2センチ × 13.5センチ、有界、左右双辺、9行17字、注字双行、版心「内容別、丁数」、白口、

丁付は各内容別。版心にある「三九八、唐林」は字数と刻工名をあらわす、当時はこの記録により給金が支払われ

ていた。 |

(4)春秋四傳 38巻 享保9刊 14冊 参考

江戸時代に日本で出版されたもの。上記の春秋経傳を元にしたいはば復刻版、上記の宋版に字体、字数がそっくり

同じある。 |

|

(6)春秋経傳集解 晋・杜預注 30巻 15冊(古活字版) 慶長6〜10年頃刊 (図書館蔵) 版は『古活字版之研究(川瀬一馬著)』のロ種本(徳富蘇峰旧蔵の成簀堂文庫版) と校合したところ、 同版の新発見の異植版と判明した。竹添光鴻の『左氏会箋』の元になった手校本の一つと考えられ、金沢文庫 旧鈔巻子本、唐開石経、宋の興国軍本、江公亮本等の校勘書入(島田翰による)ある。印記:有馬氏溯源堂図 書記、井々居士珍賞子孫永保 |

(7)和漢朗詠集 2冊(桐箱入り) 室町末写 (図書館蔵) 綴葉装、表紙は紺と褐色の石畳文の布表紙で外題はない。大きさは21 × 17センチ、字面の高さ 18センチ 前後、一面5行10字前後、上巻87丁、下巻95丁。詩歌の作者名はない。上下巻末に書写者と思われる花押 があるが、詳細は不明。古筆勘兵衛の極札あり、これには「鷲尾殿」 (鷲尾隆尚 1566〜1606)となっ ている。 |

(8)鎌倉、室町時代刊本 4種 断片(個人蔵)

比丘明殊願経(鎌倉)、沙門性悪願経(応永17刊)、法華経菩提品 第70(室町)、成仏経 (高野版) |

(9)古今和歌集 20巻 2冊 慶長末頃写本 (図書館蔵)

二十一代集 46冊の写本の一部。上冊81丁、下冊85丁、巻末に紀貫之の「古今和歌集 序」 (4丁)があり、

続いて貞応2年の定家の奥書、天応元年の書写と校合「観応2年10月3日 書写年 頓阿」とされているところ

から、貞応2年定家本、頓阿の系統に属するものと考えられる。 |

(10)新古今和歌集 20巻 2冊 慶長末頃写本 (図書館蔵)

二十一代集 46冊の写本の一部。上冊153丁、下冊139丁、冒頭に真名序があり、 仮名序(題字なし)が続く、

巻末には新古今和歌集隠岐御選抄本御跋文(題字なし、すぐ序ではじまる)がある。 |

(11)伊勢物語 1冊 江戸中期頃写本 (図書館蔵)

袋綴、表紙は紺色で題簽剥落の後に「伊勢物語」と朱書きされている。大きさは25 × 18センチ、字面の 高さ

19センチ、一面8ないし9行18字前後。墨付87丁、鳥の子紙、奥書4種(4丁)、定家天福本の奥書が書写さ

れている。また書写したとおもわれるものの識語がある。天福本を正本として、書写校合した ものとみられる。

印記:邨岡良弼 |

(12)平家物語 20巻 21冊 江戸中期頃写本 (図書館蔵)

長門本平家物語の系統に属するもの。袋綴り深緑色の紙表紙で題簽「平家物語」と墨書されている。 大きさは28

× 20センチ、字面の高さ21センチ前後で一面11行18字前後、巻首に目録一冊を付す。巻末に「灌頂巻」が

ある。印記:松平氏蔵書記(松平斎典 1797〜1849 川越藩主) |

(13)狭衣物語 4巻 10冊、狭衣目録並年序 釈切臨 1冊、狭衣下紐 里村紹巴 4巻 4冊

江戸中期頃写本(図書館蔵) 塗り箱には金で「さころ毛」と書かれている。綴葉装、金泥で草花をあしらった紙表紙。

題簽はそれぞれ「佐古路毛」「さこ路も」「左古路毛」となっている。大きさは24 × 13センチ、字面の高さ19

センチ、一面10行20字前後。鳥の子紙、寄合書。目録並年序は14丁で、途中より三条西実隆の 「狭衣系図」20

丁がはいっている。また下紐は序は書写されているが、奥書等はない。巻一は53丁、巻二は25丁、巻三は28丁、

巻四は18丁。 |

(14)こわたきつね 2冊 (御伽草子) 江戸初期頃刊 (図書館蔵)

参考活字本 日本古典文学大系 御伽草子 (岩波書店) 題簽は平仮名。奈良絵の伝統をひく絵入り横版本。上下巻

とも巻首の一面が欠けている。 |

(15)航米日録 8冊 玉虫左大夫 (写本)(図書館蔵)

元本学の教授玉虫文一(玉虫左大夫の令孫にあたる)氏より寄贈されたもの、内容の詳細な研究はまだなされていない。

7冊の写本を所蔵するところは多いが、8冊本の所蔵館は少ない。

|

(16)宝貨古金真図録 5枚(初編複) 宝貨古銀真図録 2枚 (図書館蔵) 金貨の一枚もの色刷り図譜(八ッ折り)。古金真図録、古銀真図録ともに全編そろっているものは少ない。勝海舟の旧蔵。 印記:勝安芳(勝海舟の研究家によると、この蔵書印は明治3年以降使用したとされる。) |

(17)判金位早見 1枚 (図書館蔵) 一枚もの(八ッ折り)。保字小判(天保小判金)と正字(安政小判金)のメキシコ銀にたいする交換率表で、 江戸後期の 外国金銀取引の早見表。勝海舟の旧蔵。印記:勝安芳 |

(18)武蔵国図 8舗のうちの、豊島、荏原、葛飾 (正保図写本) (H130 × W130 センチ)

(図書館蔵)武蔵国絵図には正保、元禄、天保図の3種があるが、石高を「武蔵田園簿」で照合した 結果一致したので、

正保図写本(明暦年中完成)と判明した。全八帖が揃っている。ここには神田上水が記入されている。 |

上記の図書の鑑定・解題は学園記念室の鈴木が担当した。)