武 蔵 学 園 の 沿 革 |

|

| ||

|

|

|

|

| 武蔵大学 朝霞グラウンド(約22、000坪)及び朝霞プラザ(学寮) |

| 年 月 | 武 蔵 学 園 沿 革 (1919〜2008) |

| 1919 大正8.12 | ・初代根津嘉一郎は育英事業により社会に貢献せんと友人、 知人の参画を求めて評議員会をつくる。本校創立事情記録によると大正4年頃から当時の文部省事務官であった本間則忠より育英事業の勧奨をうけ、友人の正田貞一郎、宮島清次郎に相談し、賛同を得て慎重に準備してきた。 |

| 1921 大正10.9 | ・財団法人根津育英会設立 |

| 1921 大正10.12 |  ・新高等学校令にもとづく初の7年制高等学校〔尋常科4年、高等科(文・理)3年〕として、

・東京府北豊島郡中新井村北新井(現・東京都練馬区豊玉上1−26−1)に武蔵高等学校を設立。 |

| 1922 大正11.2 | ・2月19日入学試験の実施。 |

| 1922 大正11.4 |

・4月17日武蔵高等学校開校、第一回入学式は関係者多数の列席のもとに行われた。一木校長から本校の成立・使命および建学の理想について式辞があり、根津理事長から所思の発表があった。 尋常科第一学年生79名入学。本校舎はまだ建設されておらず、木造集会所で行われた。 |

| 1922 大正11.4 |

・生徒の通学。 |

| 1922 大正11.7 |

・夏期山上学校 |

| 1923 大正12.9 |

|

1924 大正13.7 |

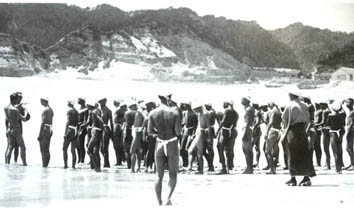

・前記の山上学校についで、夏期海浜学校を始める。はじめは千葉県の岩井で行われていた。生徒の水泳は府立四中OBの協力を得たが、

次第に武蔵の水泳部OBが育ち替わった。後の千葉県の鵜原における海浜学校の先がけであった。 |

| 1925 大正14.3 | ・本校舎完成。4月運動場整備成る。校地内の細流を拡幅整備し濯川と命名。

校内には千川上水の分水(幅30cm程)が流れ南側には田圃があった。根津理事長の発案で教職員と生徒で拡幅し川にした。そして周囲に年々教職員や生徒が拠金して樹木を植えていった。詳しくは別編濯川を参照。 |

| 1926 大正15.3 |

・尋常科第1回終了式。 |

| 1927 昭和2.2 | ・本校舎おいて初めて入学試験を行う。 |

| 1928 昭和3.4 |

・本校舎(1925) 講堂(写真) 屋内運動場(1928) 化学教室(1927)等諸施設完成全学年がそろい

4月15日開校式(写真)を行う。 |

| 1928 昭和3.7 |

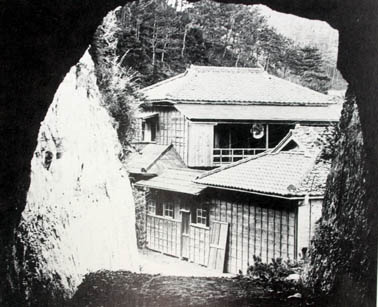

・鵜原寮落成(千葉県興津町字鵜原) 千葉県興津町鵜原に鵜原寮が建設された。父兄の熱心な発起によった。

写真は昭和8年のもの。寮への入り口にはトンネルがあった。 |

| 1929 昭和4.2 |

・昭和4年2月13日第1回予餞会(卒業式)が講堂で行われた。一木前校長、根津理事長の祝辞があり、理事長はからはお祝いの

意をこめて、文科、理科それぞれの代表者に時計が贈られた。 |

| 1931 昭和6.3 |  ・山川校長退任(6月26日逝去)。山本教頭校長事務取扱となる。 |

| 1932 昭和7.4 | ・4月17日開校10周年記念式を講堂でおこなった。前校長一木宮内大臣、桜井学士院長、荒木学習院長等の列席あり、父兄会から

10年勤続職員に記念品が贈呈された。 |

| 1935 昭和10.11 | ・校長に山本良吉(明治4年10月10日〜昭和17年7月12日)就任。

石川県出身。終生の友人であった西田幾多郎、鈴木大拙とともに北條時敬の門下。明治29年東京帝国大学文科大学哲学科(選科)卒。41年京都帝国大学学生監兼第三高等学校教授。

大正7年北條学習院長に招かれ学習院教授。9年欧「欧米における学生生活状況調査」(文部省委嘱)のため約一年間アメリカ、欧州を視察。 |

| 1936 昭和11.3 |

・3月23日卒業式にあたり、理事長根津嘉一郎の立像除幕。講堂玄関に置く。 |

| 1937 昭和12.7 |

|

| 1940 昭和15.1 | ・1月4日理事長(初代)根津嘉一郎逝去。築地本願寺にて学校葬。根津理事長は昭和14年南米のブラジル、ウルグアイ、アルゼンチンへ親善使節団の一員として訪問した帰途ニューヨークで感冒にかかり、これがもとで年末肺炎を併発し、翌15年1月4日忽然として逝去された。享年八十歳であった。 |

| 1940 昭和15.4 |

・紀元二六〇〇年を記念し学校山林(埼玉県毛呂山町)を造る。はじめ父兄会の発起で記念植林のための資金が寄付された。

卒業生の所有の山林約一万坪を譲渡され、檜が植林された。年々生徒達が下草を刈り、手入れを行っている。 |

| 1941 昭和16.1 | ・校友会を報国団と改める。 |

| 1942 昭和17.8 | ・校長に山川黙(ヤマカワ シズカ 明治19年7月26日〜昭和42年2月11日)就任。 河田家の次男として東京に生れる。のち山川操(山川健次郎令姉)権掌待の山川家を継がれた。大正2年東京帝国大学理科大学植物学科卒業、 慶応義塾大学予科教授等を歴任。大正13年武蔵高校教授、生物学を担当。山上・海浜学校の場所の選定や施設の整備に貢献した。 山本校長の下で教頭になった。戦中戦後の困難な時代に学校の教育・運営に苦闘された。また登山家としても知られており、日本山岳会の創立メンバーの一人でもあった。 |

| 1943 昭和18.4 | ・山川賞、山本賞を制定。山川健次郎元校長を記念して生徒の理科の研究論文と山本元校長を記念して生徒の文科系の研究に対する賞。 |

| 1944 昭和19.4 | ・17日 校旗を制定。 |

| 1945 昭和20.2 | ・校舎2階の一部を東京第二兵器廠へ貸与。 |

| 1945 昭和20.12 | ・理事長に根津嘉一郎(二代 大正2年9月29日〜平成14年2月15日)就任。昭和16年12月18日長男であった藤太郎は父の嘉一郎を襲名して、二代根津嘉一郎となった。事業の方では東武鉄道の取締役社長に就任した。 昭和8年武蔵高校文科卒業。11年東京帝国大学経済学部卒業。23年経済団体連合会理事。34年根津美術館館長。父の遺業をついで55年以上にわたり学園の発展、充実に尽くした。 |

| 1946 昭和21.2 | ・校長に宮本和吉(明治16年6月10日〜昭和47年10月22日)就任。

山形県生まれ、カント哲学者。昭和2年京城帝国大学教授、12年文学博士。昭和23年武蔵大学開設の先頭になって尽力。

24年武蔵大学長、校長として新制の武蔵学園の基礎を築いた。昭和23年根津育英会の顧問(評議員)となった安倍能成、和辻哲郎、

天野貞祐などの文化人グループの一人で、この人達から23年同じ旧制高校であった武蔵、成蹊、成城、加えて学習院の4校で

東京連合大学を共立する構想が出たが実現はみなかった。31年武蔵の退任後は成城大学長、学園長を歴任した。 |

| 1947 昭和22.2 | ・尋常科生徒募集を中止 |

| 1948 昭和23.4 | ・新制武蔵高等学校開設、旧制尋常科より3、4年修了者が新制に移行。 |

| 1949 昭和24.4 |  ・昭和24年2月21日大学の設立認可がおりる。 |

| 1950 昭和25.3 | ・22期生の卒業式をもって旧制高校時代終了。 |

| 1951 昭和26.1 | ・理事長に宮島清次郎就任。日清紡績社長。実業家、日本工業倶楽部理事長として財界で活躍して戦後の日本の復興や後輩財界人を育成して日本の経済発展に結びつけた。初代根津嘉一郎の終生の友人で正田貞一郎(日清製粉社長)とともに武蔵高校創立時から初代根津嘉一郎に協力し、理事、評議員として尽力。初代亡きあと後事を託され、まだ若い事業家であった二代根津嘉一郎を育成、指導するとともに、終戦後の経済インフレの中、武蔵学園や根津美術館の経営・運営を守り、その後の学園の発展の基盤を固めた。死後遺産が学園に寄付され、宮島基金と呼ばれた。別編参照:墨跡、文献目録 |

| 1951 昭和26.2 | ・新たな法律にもとづき、財団法人根津育英会は学校法人根津育英会となる。 |

| 1951 昭和26.9 |

・図書館落成(書庫、仮閲覧室)。鉄筋コンクリート製の書庫と木造平屋建ての閲覧室。後ろの建物はわずかに戦災に焼け残った慎独寮。 |

| 1952 昭和27.4 | ・4月17日創立三十周年記念式。和田八重造元講師の記念講演。式後、

天野貞祐文部大臣の講演。 |

| 1953 昭和28.3 |

・22日大学第1回卒業式を行う。卒業生68名。

・6月大学校舎(大学2号館)落成。大学の最初の独立した建物となり、3号館から引っ越し、9月から授業で使用し始めた。 |

| 1954 昭和29.2 |

・大学讃歌選定。別編参照:武蔵歌集 |

| 1955 昭和30.10 |

・大学同窓会発足。 |

| 1956 昭和31.4 | ・学長・校長に吉野信次(明治21年9月17日〜昭和46年9月17日)就任。長兄は政治学者の吉野作造。

大正2年東京帝国大学独法科卒業。農商務省に入省。昭和6年商工次官。12年近衛内閣の商工大臣。13年貴族院議員。28年参議院議員。

30年運輸大臣。公職にあって多忙であったが、高校中学と大学間の経営及び運営上の諸問題の解決に意を尽くした。 |

| 1957 昭和32.4 |

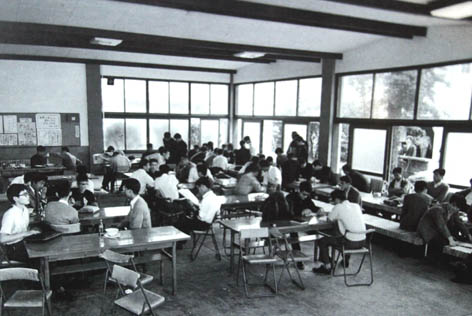

・昭和30年代中頃の受験生(写真)。 |

| 1959 昭和34.4 |

・大学経済学部に経営学科(定員200名、経営管理コース、工業経営コース)を設置。  |

| 1963 昭和38.3 |

・図書館、研究棟、学生ホール等落成

|

| 1963 昭和38.9 | ・理事長に山本為三郎(明治26年4月24日〜昭和41年2月4日)就任。 大阪市出身。初代根津嘉一郎と麦酒事業で協力して会社を設立。昭和23年日本工業倶楽部理事。24年朝日麦酒会社を設立し初代社長 に就任。実業家として多数の会社の役員を歴任するかたわら外国音楽家の招聘や民芸運動への共感など文化活動を後援する。 宮島清次郎理事長の後を継いで武蔵学園の発展に尽くした。 |

| 1963 昭和38.11 |

・白雉祭・学園創立40周年。 |

| 1965 昭和40.4 | ・学長・校長に正田建次郎(明治35年2月25日〜52年3月20日)就任。数学者。

初代根津嘉一郎の育英事業に協力し武蔵高校創立に尽力した正田貞一郎の次男。大正11年東京帝国大学理学部数学科卒業。

昭和8年大阪大学数学科教授。29年大阪大学総長。44年文化勲章受章。在任の12年にわたり学園の五十周年記念事業の推進、

高校中学の新校舎の建設、大学人文学部の創設、大学院の設置、学生会館の建設、さらに学長公選制を実現させるためのはたらきかけなど、

学園の発展に多大の貢献をされた。昭和43年頃からの大学紛争の中で学生の大衆団交に何度も対応され、

心労の重なる時期でもあったが、学生、教職員から信頼され慕われた。学生より贈られたレリーフが濯川の八角発井戸のそばに建てられている。 |

| 1966 昭和41.2 | ・理事長に小林中(明治32年2月17日〜昭和56年10月28日)就任。 山梨県出身。初代根津嘉一郎のさそいで昭和4年富国徴兵保険相互会社に入社、18年同社取締役社長、21年東急電鉄社長、23年日本工業倶楽部理事、経済同友会幹事、日経連理事、26年日本開発銀行初代総裁、43年アラビア石油社長、48年日本航空会長など財界で活躍した。武蔵学園五十周年記念事業のときの理事長として学園の発展に尽力した。 |

| 1967 昭和42 | ・50周年記念事業1970年までの学園再編成事業始まる。 正田学長・校長を迎えて、7年後の50周年を念頭におきながら大学の質、量を改善していこうという事業。具体的には人文学部の増設、 大学院の新設、施設関係では大学体育館新築、学生会館新築、朝霞に学寮新設、高中関係では新校舎建設、体育館、プール新築等今までにない大規模なものであった。 |

| 1968 昭和43.11 |

・朝霞総合グラウンド完成。昭和8年頃から根津理事長が埼玉県朝霞に約4.6万坪の土地を取得し、大寺院と僧侶学校、 墓園公園の建設を計画した。手始めに10年1月に鳴る鐘として日本一の鐘を完成させた。ついで奈良の大仏につぐ大仏を造りたいと12年原寸大の 原型まで作製したが、次第に戦時色濃くなり鋳造のための銅の使用が許されないうち、理事長は逝去された。遺言により、この土地は学校に寄付されたが、15年10月陸軍予科士官学校用地として国に強制買収され、出来上がっていた鐘は後に供出された。戦後土地の主要部は米軍駐留地や自衛隊基地となった。昭和39年、旧地主への返還と いうことで、この土地の周辺部の山野約2万坪を学園が買い取り、整地して武蔵大学グランドとした。別編参照:朝霞大仏物語/b> |

| 1969 昭和44.4 |

・大学に人文学部を開設し、欧米文化学科(定員100名) 日本文化学科(50名) 社会学科(100名)を設置。 |

| 1969 昭和44.11 |  ・大学紛争の激化、学生による1号館、本部棟の封鎖。昭和40年代半ばは第二次反安保闘争に国公立や私立大学の授業料値上げ反対、学園民主化、自主管理などを 求めて、これがさらに左翼系の学生の影響による暴力的な学園紛争に発展していた。本学もこの影響を受けて、学生による当局に対する大衆団交や 建物、大学内から教職員をしめだすなどの大学封鎖が頻発した。 |

| 1970 昭和45.1 |

|

| 1970 昭和45.2 |

・高校中学体育館落成 プール竣工。これらに加えて集会所が父兄会、同窓会の寄付によって建設された。 新体育館、プールの場所はかって旧制時代の学寮(双桂、愛日寮)や旧体育館、剣道場があったところ。 |

| 1972 昭和47.4 | ・大学院経済学研究科博士課程を設置 |

| 1973 昭和48.4 | ・大学院人文科学研究科修士課程を設置 |

| 1975 昭和50.4 | ・学園長制度発足(大学に公選学長を 高校中学に校長を置く)学園長に正田建次郎就任 |

| 1975 昭和50.12 | ・武蔵学園後援会発足 |

| 1978 昭和53.4 | ・学園長に太田博太郎(大正元年11月5日〜平成19年11月9日)就任。 武蔵高校卒業後、東京帝国大学工学部建築学科を卒業。東大教授、九州芸術工科大学学長等歴任。日本学士院会員。日本建築史の大家として知られる。 学園の創立五十周年記念事業後の校地の施設・整備や青山、鵜原2寮の老朽対策など。太田学園長は専門スタッフをまとめ、長期計画を新たに策定し実行された。 |

| 1979-82 昭和54-57 |

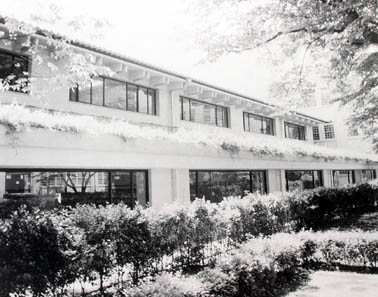

・大学キャンパス再開発(図書館棟(写真) 中講堂棟 教授研究棟(写真)など新築)法人本部棟整備(旧図書館棟を改修) 高校中学校舎等1部増改築 |

| 1980 昭和55.4 |

・4月大学に学芸員課程設置。 |

| 1981 昭和56.11 | ・理事長に根津嘉一郎(二代)就任 |

| 1983-86 昭和58-61 | ・創立60周年記念濯川蘇生計画事業実施 |

| 1988 昭和63.3 |

・科学情報センター棟落成、1階コンピュータ室、情報処理実習教室、2階AVホール、 3階大学自然科学教室、化学、物理、生物学研究室、実験教室 |

| 1988 昭和63.6 |

・鵜原寮改築落成、柱、梁などの主要材は学校山林の60年の間伐檜を使用した。 |

| 1989 平成元.4 | ・武蔵大学総合研究所を設置 |

| 1990 平成2.4 | ・学園長に植村泰忠(大正10年4月18日〜平成16年11月28日)就任。 物理学者、半導体の研究者。武蔵高校卒業、東京大学物理学科卒業、東芝マツダ研究所勤務、東京大学理学部教授、東京理科大学教授等歴任。 |

| 1992 平成4.3 | ・学校山林で70周年記念植樹 |

| 1992 平成4.4 | ・大学経済学部に金融学科設置 |

| 1992 平成4.12 | ・大学5号館落成 |

| 1993-94 平成5-6 | ・70周年記念事業 『武蔵七十年史』 『武蔵70年のあゆみ』の刊行 |

| 1994 平成6.6 | ・武蔵学園記念室開設 |

| 1997 平成9.12 | ・武蔵倶楽部棟竣工 |

| 1998 平成10.4 | ・学園長に田中郁三(大正15年1月13日〜)就任。武蔵高校卒業、

昭和22年東京帝国大学理学部化学科卒業、昭和33年東京工業大学教授、昭和60年東京工業大学学長。分子光化学の先駆的な手法開発などで知られる。光化学のパイオニア。平成17年文化功労者。

|

| 1998 平成10.4 |

・大学6、7号館 |

| 1999 平成11.6 | ・大学開学50周年記念式典を挙行  |

| 2000 平成12.5 | ・理事長に田中郁三就任 |

| 2000 平成12.9 | ・大学2号館、本部棟(旧図書館)を取り壊し、大学8号館の建設着手、平成14年夏完成予定 |

| 2002 平成14 |

|

| 2002 平成14.10 | ・武蔵学園創立80周年記念式典(大講堂)を挙行。80周年記念ビデオ「武蔵 その原点」を作成 |

| 2003 平成15.2 |

・大学朝霞プラザ(学生寮)落成。朝霞グラウンドの北側に位置し、60名収容、個室、その他ゼミ合宿等が可能。 |

| 2004 平成16.2 |

・高校中学校図書館棟落成 |

| 2005 平成17.4 | ・人文学部英米比較文化学科 ヨーロッパ比較文化学科 日本・東アジア比較文化学科 に改組 |

| 2006 平成18.4 |

・理事長に根津公一(ネヅ コウイチ 昭和25年〜 )就任。二代根津嘉一郎の長男で初代の孫にあたる。昭和44年武蔵高校卒業。48年 慶応大学商学部卒業。平成3年東武百貨店社長。2年根津美術館理事長。16年日本百貨店協会副会長。 ・学園長に有馬朗人(アリマ アキト 昭和5年〜 )就任。兼副理事長。物理学者、俳人。昭和25年武蔵高校卒業。

28年東京大学理学部物理学科卒業、同大学院に進む。米国大学教授をへて、50年東京大学教授。平成元年東京大学総長。10年参議院議員・文部大臣・科学技術庁長官。

22年文化勲章受章。 |

| 2007 平成19.9 | ・高校中学グランド人工芝工事落成、 |

| 2008 平成20.4 | ・大学院経済学研究科経済・経営・ファイナンス専攻博士後期課程を設置 |

| 2008 平成20.9 | ・大学収容定員関係学則変更申請が認可され、入学定員930名となる。 |

学 園 役 職 者 就 任 年 表 |

||||

年 月 |

法 人 |

旧制高校学園 |

大 学 |

新制高校中学 |

(大 正) 1921(10) 9 12 |

理 事 長 根津嘉一郎(初代) 創立関係役員 根津啓吉 宮島清次郎 本間則忠 正田貞一郎 平田東助 一木喜徳郎 岡田良平 山川健次郎 北條時敬 佐々木吉三郎 |

旧制高校長 一木喜徳郎 山本良吉 (初代教頭) |

||

1926(15) 4 |

山川健次郎 |

|||

(昭 和) 1931(6) 3 |

山本良吉 (事務取扱) |

|||

1935(10)11 |

山本良吉 |

|||

1940(15) 1 |

理事長 一木喜徳郎 |

|||

1942(17) 8 |

山川 黙 |

|||

1945(20)12 |

根津嘉一郎(二代) |

|||

1946(21) 2 |

宮本和吉 |

|||

1949(24) 2 |

学長・校長 宮本和吉 |

鈴木武雄 (初代経済学部長) |

||

1951(26) 1 |

宮島清次郎 |

|||

1956(31) 4 |

吉野信次 |

|||

1963(38) 9 |

山本為三郎 |

|||

1965(40) 4 |

正田建次郎 |

|||

1966(41) 2 |

小林 中 |

|||

1969(44) 4 |

高津春繁(初代人文学部長) |

|||

1975(50) 4 |

学園長 正田建次郎 |

学 長 鈴木武雄 |

校 長 大坪秀二 |

|

1976(51) 2 |

岡 茂男 |

|||

1977(52) 3 |

岡 茂男 (事務取扱) |

|||

1978(53) 4 |

太田博太郎 |

|||

1981(56)11 |

根津嘉一郎(二代) |

|||

1984(59) 2 |

淺羽二郎 |

|||

1987(62) 4 |

小林奎二 |

|||

1988(63) 4 |

小原廣忠 |

|||

(平 成) 1990(2) 4 |

植村泰忠 |

|||

1991(3) 4 |

矢崎三夫 |

|||

1992(4) 4 |

櫻井 毅 |

|||

1997(9) 4 |

福田泰二 |

|||

1998(10) 4 |

田中郁三 |

|||

2000(12) 4 |

横倉 尚 |

|||

2000(12) 5 |

田中郁三 |

|||

2005(17) 4 |

山崎元男 |

|||

2006(18) 4 |

根津公一 |

有馬朗人 |

平林和幸 |

|

2010(22) 4 |

清水 敦 |

|||

2010(22) 5 |

梶取弘昌(代行) | |||

学園創立80周年記念式典、祝賀会(平成14年10月6日) | |

|

大講堂において、80周年記念式典が挙行され、学習院、成蹊、成城、甲南などの5学園の関係者、官庁、近隣の来賓をはじめ、関係企業、団体、旧制高等学校友誼校、学園後援会、大学父母の会、高中保護者会等の役員、同窓会役員、学園役員、旧教職員、同窓生など五百名近くの参列者があった。式の中で学園の創立秘話から今日までを大観する「武藏−その原点−」(ビデオテープ32分)が上映され、厳粛の内にも、しばし武藏学園の80年を回顧し、あらたに学園の将来に思いをひとつにする意義深いものがあった。式典終了後は大学体育館において、祝賀会が催され盛会の内に終了した。 |

武蔵高等学校の創設と根津翁 |

実業家であった根津嘉一郎(初代)は大正4年頃から文部省の事務官であった本間則忠から育英事業の勧奨をうけ、

友人の正田貞一郎(日清製粉)、宮島清次郎(日清紡績)の賛同、協力を得て、国家のため有為な人材を育成せんと育英事業を発企した。

当時日本の教育制度の改革を目指していた臨時教育会議の総裁であった平田東助(子爵)の力添えで、一木喜徳郎、岡田良平、北條時敬、山川健次郎、佐々木吉三郎といった教育界の

錚々たる人物の参加及び協力を得て高等学校設立が決定した。翁は大正10年360万円を寄付して財団法人根津育英会を

立ち上げ、翌年の11年に我国初の私立の七年制武蔵高等学校(尋常科4年、高等科3年)が東京府北豊島郡中新井村大字中新井字北新井(現・練馬区豊玉上1丁目

26−1番地)に開校された。 |

初代・根津嘉一郎(万延元年(1860)6月15日〜昭和15(1940)年1月4日)父子二代にわたる育英事業 |

大講堂の正面玄関を入ると、武蔵高等学校を創設した初代・根津嘉一郎翁の立像がある。翁の雅号は青山、

甲州財閥を代表する1人。実業家、政治家、東洋古美術収集家であり、甲斐国(現在の山梨市)の富農の二男として生まれる。若くして

利殖の才を発揮する。明治30年38歳の時、東京に分家して甲州財閥と呼ばれていた実業家たちと共に公共的な電灯会社や鉄道事業の経営に関心を

もち役員に就任。明治38年に赤字会社であった東武鉄道の社長に請われて就任し、会社の将来は社線の延長にあるとみて、

技術的に資金的にも困難の大きかった利根川に大鉄橋を架け栃木、日光、伊勢崎方面に路線を延伸し心血を注いで会社の業績を回復させ一大私鉄会社に発展させた。

以後この会社を中核企業とする。全国24社の私営鉄道の経営に関わり、自他共に第一人者をもって任じ、 鉄道王とも称された。 |

父の遺業を継いだ二代根津嘉一郎(大正9月29日〜平成14年2月15日) |

武蔵高等学校 第一回入学式(大正11年4月17日) |

|

入学式は、後に学生寮(慎独寮)の会合室となった木造の仮雨天体操場で、関係者多数の出席のもとにおこなわれた。一木喜徳郎校長から学校の成立、使命および理想について式辞があり、根津理事長からも挨拶があった。制服の仕立てが間にあわぬせいもあって半数近くが和服に袴をつけての出席であった。 |

|

武蔵高等学校校舎(大正12年)と大講堂(昭和3年)の内部 |

|

大正12年9月1日の関東大震災を建築中に経験した鉄筋コンクリート造りとしては、都内でも珍しい建物。 この地震で中央の時計台の下2箇所に亀裂がはいった。設計は早稲田大学建築学科の佐藤功一教授。建物は改修され、 今日でも大学3号館として使われている。右は昭和3年に創立者根津嘉一郎翁より寄付された講堂の内部。同じく佐藤氏 の設計によるもので照明のシャンデリアが大正ロマンを感じさせてくれる。同氏が設計したおもなものは早稲田大学の 大隈講堂(昭和2)や日比谷公会堂(昭和4)などがある。   |

|

武蔵の校歌代表的なものは武蔵讃歌(昭和2年)があります。 |

| 武蔵讃歌の試聴(internet explore版) |

グランド方向(北西)から見た高校中学校舎とこの南隣の、平成16年2月完成した高中図書館棟。 図書館棟 敷地面積70,943平方メートル 建築面積974.58 延べ面積2496.10 大教室、生徒集会室、分割教室、国語研究室、図書館、集密書架室 |

学園の主要な施設 江古田キャンバス・・・・武蔵大学、武藏高等学校中学校(〒176-8533 東京都練馬区豊玉上1−26−1) 朝霞プラザ(学寮)・武蔵大学グラウンド・・・・(〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3−15) 赤城青山寮・・・・〒371-0101 群馬県勢多郡富士見村大字赤城山1−2 武藏鵜原寮・・・・〒299-5243 千葉県勝浦市鵜原187 武藏学校林・・・・〒350-0454 埼玉県入間郡毛呂山町権現堂 |

武蔵大学の開設 |

|

戦後の学制改革にともない。武蔵高校は新制の高校、中学校として再出発が決まったが、教職員、 同窓生の一部や父兄会から武蔵高校の伝統を生かして、大学を設置したいとの希望が出された。 はじめは伝統の文科、理科の学部を考えたが、当時の財団法人根津育英会は学校経営上の点から大学設置に難色をしめした。 当時は、戦後の極度のインフレにより根津翁が残された法人の基本財産の一部を処分するなど財政は逼迫していたからです。 そして、これは当時の日本のほとんどの私学が直面した問題でもあったのです。結果として、昭和24年4月経済学部経済学科 の単科大学として武蔵大学は開設されました。その後34年に経営学科、44年には人文学部が、平成10年には社会学部が 設置されました。 |

学習院、成蹊、成城、武蔵の四大学と甲南大学との親しい関係、そして、まぼろしの「東京連合大学」学習院、成蹊、成城、甲南と武蔵学園の親しい関係は各校によって開設年度などは異なるが、

私学の7年制高等学校(旧制高校(学習院を除く))時代からのつきあいが元になっている。戦後の昭和23年頃に武蔵、学習院、成蹊、成城の新制大学開設にあたり、4校のそれそれの特色と教授陣を生かし東京連合大学を設立しょうという動きがあたが、残念ながら足並みがそろわず実現しなかった。当時の天野貞祐、安倍能成(学習院)、宮本和吉(武蔵)、高橋穣(成城)といった各学園の指導者であり、当時の知識人(哲学者)たちの構想であり、今日話題の「連合大学」の55年以上前の先駆けであった。この構想は実現しなかったが、それぞれ独立した大学で出発してもこの親しかった関係を生かして四大学で協力していきたいとするものであり、その一つが四大学運動競技大会の始まりもになったのである。この5学園は以前あった私立大学懇話会に加入していた(現在は私立大学連盟に加入)。 |

| 昭和24年の武蔵大学開学時に大学の特色をどう生み出し教育につなげていくかの課題が あり、当時のマスプロ大学に比較して武蔵は小規模な大学であったので、これを逆手にとって、 少人数主義の教育を発展充実させてきたもので、ゼミナール教育の重視などに結びつけた もので、この精神は今日でも生きている。 |

学 部 ・ 学 科 ・ 大 学 院 2010

学 部 |

学 科 | 大学院 (2010) |

| 経済学部 | 経済学科 | 経済学研究科 |

| 経済学部 | 経営学科 | 博士前期課程 経済経済・経営・ファイナンス専攻 |

| 経済学部 | 金融学科 | 博士後期課程 経済経済・経営・ファイナンス専攻 |

学 部 |

学 科 | 大 学 院 (2010) | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 人文科学研究科 |

| 人文学部 | ヨーロッパ文化学科 | 博士前期課程 |

| 人文学部 | 日本・東アジア文化学科 | 欧米文化専攻、日本文化専攻、社会学専攻 |

| 社会学部 | 社会学科 | 博士後期課程 |

| 社会学部 | メディア社会学科 | 欧米文化専攻、日本文化専攻、社会学専攻 |

|

武蔵大学の校歌代表的なものは武蔵大学讃歌があります。 |

| 武蔵大学讃歌の試聴(internet explore版) |

| 武蔵大学讃歌マーチの試聴(internet explore版) |

最 新 の 施 設 |

|

学園創立80周年、大学創立50周年記念事業で、平成14年6月末に竣工した大学8号館、左は北西の正門方向から、 右は南側から見たもの   |

| 階 | 面 積 平方米 | 用 途 | 内 容 |

| 地下1階 | 1,853.25 | 書 庫 | 第2書庫、機械室、倉庫 |

| 地上1階 | 1,676.43 | 事務部門 | 学務部門 |

| 地上2階 | 1,376.13 | 事務部門 | 学園関係 |

| 3、4階 | 各 866.68 | マルチメディア関係 | AV関係、教室 |

| 5ー7階 | 各 866.68 | 講義室 | 大教室(4)、中教室(4)他 |

| 8 階 | 866.68 | 記念ホール | ホール、会議室 |

| 屋 上 階 | 93.89 | 機械室 | EV機械室 |

| 計 | 1,199.78 | 地上41.6m | 地下7.7m |

|

構造 プレキャストコンクリート造 総工費 約35億円、施工 清水建設、工期 平成12年8月〜 この8号館の建設資金の一部は、学園創立80周年・大学創立50周年の記念事業に賛同くださった在校生父母、 同窓生、関係企業・団体、関係者他の各位のご寄付によるものです。 |

|

|

平成19年9月大学10号館(学生会館)落成、 自治会、学生の部活動、サークルの部室 |

・9月1日校舎建設中に関東大震災あり、校舎に微損傷を受ける。時計塔下の1階の柱が座屈した。鉄筋コンクリート造(学校建設としてはまだ珍しかった)で、建設中に関東大震災を経験した建物として都内でも珍しい。

設計:佐藤功一 建築:清水組、旧帝国ホテルなどにも使われていた輸入されたカーン・バー鉄筋が使われている。現・大学3号館。

・9月1日校舎建設中に関東大震災あり、校舎に微損傷を受ける。時計塔下の1階の柱が座屈した。鉄筋コンクリート造(学校建設としてはまだ珍しかった)で、建設中に関東大震災を経験した建物として都内でも珍しい。

設計:佐藤功一 建築:清水組、旧帝国ホテルなどにも使われていた輸入されたカーン・バー鉄筋が使われている。現・大学3号館。

・青山寮落成(長野県軽井沢町矢ヶ崎)。父兄から本郷弥生町にある自宅の寄付を受け、これを長野県軽井沢矢ヶ崎の根津理事長

所有地内の約3千坪(後に1万坪)に移築及び増築することが許された。これが完成し青山寮と名付けられ、以後昭和55年までここで山上学校が開かれた。

・青山寮落成(長野県軽井沢町矢ヶ崎)。父兄から本郷弥生町にある自宅の寄付を受け、これを長野県軽井沢矢ヶ崎の根津理事長

所有地内の約3千坪(後に1万坪)に移築及び増築することが許された。これが完成し青山寮と名付けられ、以後昭和55年までここで山上学校が開かれた。

・大学体育館落成、学生会館落成

・大学体育館落成、学生会館落成